Stimmenkauf und Lobby-Filz in der Confoederatio Helvetica (CH)

Im Frühsommer hat der trinationale Atomschutzverband TRAS seine Studie zur Bedrohungslage in Deutschland durch die Schweizer Altmeiler vorgestellt, im Spätsommer geistern Träume von AKW-Neubauten am Hochrhein durch die Presse.

Die ZEIT titelte «Das Risiko tragen die Nachbarn» und zitierte TRAS-Vorstand Stefan Auchter (BUND Freiburg), der vor einer Zementierung der bereits bestehenden Import-Abhängigkeit der Schweizer Atomwirtschaft von der russischen Brennstoff-Lieferkette warnte. Seit dem Volksentscheid vom 21. Mai 2017 gilt in der Alpenrepublik ein AKW-Neubauverbot. Doch diesen Beschluss wollen Atom-Missionare unter anderem aus dem Umfeld der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei (SVP) die mit Albert Rösti auch den Energieminister stellt, wieder kippen. Brisant dabei ist zweierlei: Stimmenkauf und Lobby-Filz.

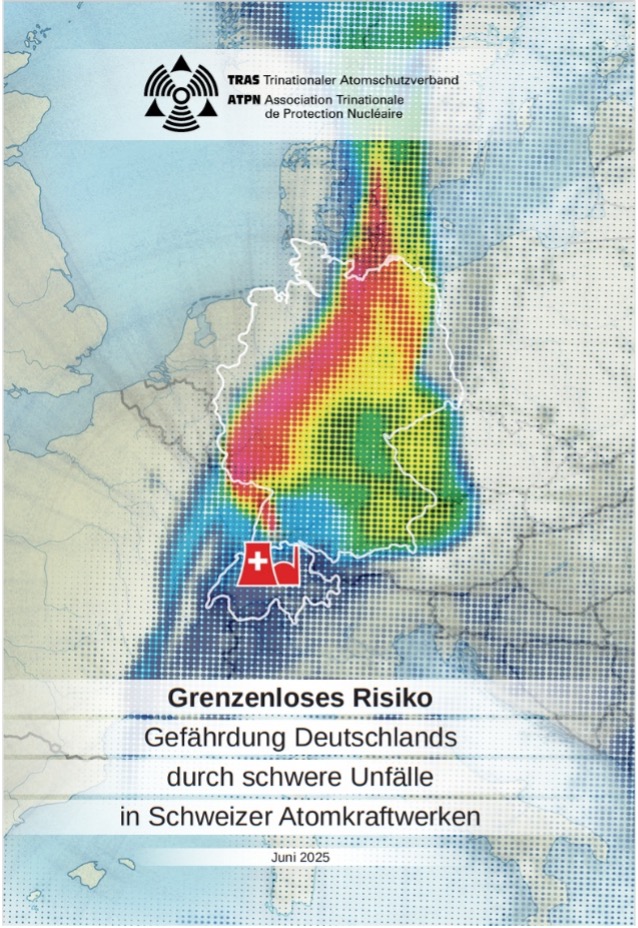

Systematisch und dramatisch unterschätzt:

Die für Deutschland von allen vier Schweizer Reaktorblöcken, allein mit ihren größeren bekannten Schwachstellen, ausgehenden Risiken. Alle vier Altmeiler stellen eine große Gefahr für die Bevölkerung dar, wie die Studie «Grenzenloses Risiko» des Trinationalen Atomschutzverbands, TRAS, klar aufzeigt. Der ehemalige oberste Atomaufseher im Bundesumweltministerium, der Physiker und Jurist Prof. Wolfgang Renneberg bestätigt, „wie gravierend Sicherheitsdefizite selbst in Anlagen sind, die von den zuständigen Behörden als „ausreichend sicher“ eingestuft werden.“ Der Atomsicherheits-Experte betont, „dass die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in der Schweiz in den vergangenen Jahren eher abgeschwächt als verschärft wurden. Sicherheitsanforderungen an altgewordene Atomkraftwerke mit praktisch nicht mehr reparierbaren Schäden werden eben auch hier tendenziell so an den Alterszustand der Anlagen angepasst, dass sie nicht abgeschaltet werden müssen.“

In den meisten Fällen wäre Deutschland sogar stärker vom radioaktiven Fallout betroffen als die Schweiz selber. Je nach Wetterlage würden nicht nur die Süddeutschen Regionen, sondern sogar Berlin oder Hamburg von radioaktiven Wolken aus der Schweiz erreicht. Städte und Gemeinden werden nicht annähernd adäquat auf die Unfallszenarien vorbereitet. Aktuell wurden nicht einmal die 2015 als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossene Ausweitung der Evakuierungszonen um AKW umgesetzt. Auch neue Atomkraftwerke sind weder sicher noch verfügen sie über eine Haftpflichtversicherung. Neue AKW würden für Deutschland also eine Verlängerung dieses Risikos für die nächsten Jahrzehnte darstellen.

„Atom-Familie“ am Werk

Die sogenannte ‘Blackout-Initiative’, eine Gruppierung von Atomlobbyisten, hat vor allem damit Schlagzeilen gemacht, dass sie im großen Stil Unterschriften gekauft hat, um ihre Interessen scheindemokratisch durchzusetzen. Sie wird von einem Stiftungs-Geflecht finanziert, hinter dem die Familie des Multimillionärs Daniel Aegerter steht. Weil sich der Clan seit Jahrzehnten hochaktiv für die Hochrisiko-Technologie ins Zeug legt, spricht die Schweizer Presse von der «Atom-Familie», die als «Zentrale einer politischen Kampagne» fungiere und «einen 7-stelligen Betrag» in die ‘Blackout-Initiative’ investiert habe. Der Kapital-Investor Daniel Aegerter ist Mitgründer der Astroturf-Initiative ‘Energy for humanity’, bei der es unter dem Deckmantel der Humanität eher um Radioaktivität geht. Offenbar hatte der Vermögens-Vermehrer bei der Abstimmung um das AKW-Neubauverbot 2017 seine eigenen Interessen als «wohltätigen Zweck» im Blick: Er hatte in das Nuklear-Startup ‘Transatomic Power’ investiert, das mit heillos überzogenen Versprechen zu sogenannten «neuen Reaktoren» viel Aufmerksamkeit und Kapital auf sich zog. Doch anstatt Atommüll wurde dort nur Geld verbrannt. Die als Hochstapelei enttarnten Verlautbarungen wurden kleinlaut zurückgezogen, 2018 ging Transatomic pleite.

Fotomontage E. Stegen

Albert/Ölbert Rösti nörgelt über Ökostrom

Die Rechtsaußen-Partei SVP, die politische Heimat für viele Klimawandel-Leugner ist, fungiert als parlamentarische Alliierte und treibt die Atomkraft-Initiative regierungsseitig voran. Klimaaktive nennen den SVP-Energieminister, der jahrelang Präsident der Lobbyverbände Swissoil und Auto-Schweiz war, „Ölbert Rösti“. Zudem war er 2014 bis 2018 Präsident einer Atomlobby-Gruppe, die sich hinter dem unverdächtig klingenden Namen ‚Aktion für eine vernünftige Energiepolitik Schweiz‘ (AVES) versteckte. Vor seiner Wahl in die Regierung, den siebenköpfigen Bundesrat, zählte der Trump-Fan mit seinen 16 Lobbymandaten zu den am stärksten in Lobbys verstrickten Politikern im Bundeshaus. „Wie viel er damit verdiente, hielt der Nationalrat stets geheim.“ schrieb dazu Die Zeit. Krösus und Ölbert, Geld und Macht. Dieses Zusammenspiel fossil-atomarer Kräfte zeigt deutlich, auf welche Weise unrealistische Atom-Träumereien die Erneuerbaren aus dem Spiel halten sollen – zugunsten fossiler Interessen.

Die Frage nach möglichen Reaktorbauern enthüllt die Absurdität des Vorstoßes der sogenannten ‘Blackout-Initiative’. Der Reaktorbau stockt global. In den ersten acht Monaten dieses Jahres ist weltweit nur ein Reaktor ans Netz gegangen – nach 14 Jahren Bauzeit. Im selben Zeitraum wurde mehr als das Doppelte an Nuklear-Kapazitäten stillgelegt. Es gibt überhaupt nur zwei Nationen, die nennenswert im Reaktorbau aktiv sind: China und Russland. Das weiß auch die ehemalige europäische Konzernbetriebsratsvorsitzende des inzwischen liquidierten französischen Reaktorbauers Areva, Maureen Kearney. Bei einer Veranstaltung in Zürich befragt nach Reaktorbauern für die Schweiz, antwortete die Gewerkschafterin, dass die Staatskonzerne beider Regime zwar technisch in der Lage wären, aber es sei «für einen demokratischen Staat keine ernsthafte Option». Jenseits dieser beiden militärischen Atommächte wird die Luft im Reaktorbau extrem dünn.

Bildmontage E. Stegen

Baustopps und Stillstandsphasen

Die ehemalige AKW-Bau-Nation Frankreich steckt in einer tiefen Krise. Von einstmals 200 geplanten EPR-Reaktor-Projekten wird eine Handvoll realisiert, mit dramatischen Kosten-, Zeitplan- und Leistungs-Problemen. Folge-Modelle sind noch nicht einmal auf dem Papier ausgereift, das weiß auch die Gewerkschafterin; schließlich war sie es, die den schmutzigen Deal zum Know-How-Transfer zugunsten chinesischer Atominteressen aufgedeckt und an die Öffentlichkeit gebracht hat. Natürlich weiß sie, dass der einstmals als französisches Reaktor-Flaggschiff gedachte EPR einen spektakulären Schiffbruch erlitten hat: Vibrations-Phänomene in den Reaktordruckbehältern von Taishan, Olkilouto und Flamanville, durch Billig-Beton induzierte Baustopps in Olkiluoto. Finanzierungs-Chaos in Hinkley Point. Fehlschmieden, Schweißnaht-Dramen und minderwertiges Baumaterial – um nur einige EPR-Tiefpunkte zu nennen. Der einzige EPR, den Frankreich nach den ersten Planungen im Jahr 1989 (!!) und nach 17 Jahren (offizieller) Bauzeit, je ans Netz gebracht hat, ist Flamanville 3. Seit dem Netzanschluss am 21. Dezember 2024 hat er noch nie seine volle Leistung erbracht. In monatelangen Stillstand-Phasen verbraucht er Strom, anstatt welchen zu produzieren. Die EPR-Baureihe wurde aufgegeben. Nun gibt es so etwas wie «Pläne» für ein Nachfolgemodell, einen EPR2.

Derart persistierende Atomausfälle können nicht mehr mit «Testphase» und «Neuland» erklärt werden. Sie beschränken sich weder auf Atom-Novizen, noch sind Schweizer Meiler davor gefeit. Beznau 1 stand von 2015 bis 2018 drei Jahre am Stück still. Leibstadt steigt immer mal wieder länger aus. Aktuell steht der vierte, der unbekannteste Schweizer Reaktor, Gösgen, still. Seit Mai 2025. Prognose: bis Februar 2026.

Denkt man an EPR-Pläne in der Nacht, wird man ins Jahr 1989 gebracht

Das Reaktorkonzept für den EPR2 ist noch nicht einmal auf dem Papier fertig, da finden in Penly (Normandie) schon die ersten Bauvorbereitungen statt. Und der erste Pfusch am Bau. Bei dem für die Klimakrisen-Resilienz notwendigen Deichbau, wurde schon wieder versucht, minderwertiges Material einzuschleusen, das nicht den für Nuklearanlagen relevanten Sicherheitsnormen entspricht. Kompetenz-Erosion und Lieferketten-Einbruch bereiten Probleme. Selbst der Französische Rechnungshof moniert, dass Frankreich längst noch nicht bereit sei, einen EPR2 zu konstruieren. Er wirft den Nuklearplänen der Regierung, die nachweislich militärische Treiber haben, eine desaströse wirtschaftliche Aussicht vor. Systematisch unterschätzte Kosten werden von Greenpeace kritisiert. Den Regierungen Frankreichs ist seit Jahren klar, dass die Dauersubventionen der Atompolitik aus dem Staatshaushalt einen erheblichen Anteil an der Staatsverschuldung hat. Das tönt doch auch fürs Schweizer Stimmvolk nicht attraktiv.

Atomfamilien-Sohn investiert in Wunder-Reaktoren

Auf der Suche nach dem Sinn einer Aufhebung des Schweizer AKW-Neubauverbotes, das gemäß einer Studie der Schweizer Akademie der Naturwissenschaften, SCNAT, nicht vor 2050 zu einem Betrieb eines neuen Reaktors führen könne, findet die Wochenzeitung WOZ zwei mögliche Antworten: „Entweder will Rösti damit den Ausbau der erneuerbaren Energien torpedieren. Oder der Energieminister wäre bereit, das Neubauprozedere mit autoritären Winkelzügen abzukürzen.“

Und für den missionarischen Eifer der Atomfamilie könnte das Portfolio der Firma ‘Armada Investment’ von Interims-Milliardär Daniel Aegerter eine Erklärung liefern. Hier finden sich fünf Nuklearinvestments, darunter Oklo, das US-Start-up bei dem auch Peter Thiel seine Aktien im Spiel hat. Zwar bestätigt die SCNAT-Studie, dass sich AKW-Neubauten ohne Subventionen, Staatsgarantien und vergünstigte Haftpflicht-Konditionen nicht rechnen. Doch mit Lobby-Verbündeten in der Regierung ließen sich womöglich Gesetze auf den Weg bringen, die das Geld der Steuerzahlenden in die Taschen der Atominvestoren fließen lassen. Ob dabei irgendwann tatsächlich ein funktionierendes Kraftwerk entsteht, ist völlig offen. Man könnte das Geld ebenso direkt verbrennen und damit eine Turbine antreiben.